1.地域の概況

栗林牧場のある和島村は、新潟県のほぼ中央部にある三島郡の北部に位置し、総面積31.86k㎡で人口5,000人程度の小さな村である。地勢は、西側が日本海近くに張り出し、東・西・南の三方はなだらかな丘陵に囲まれ、平野部には田園が広がっている。国道116号線とJR越後線が村の中央を縦断し、都市の機能性と地方の自然や文化が息づいた村となっている。

特に、聖僧「良寛」が晩年には、和島村の木村家に移住してその生涯を終えており、その「良寛」の書を展示した「良寛の里美術館」や「菊盛記念美術館」、日本海に面して設置された「オートキャンプ場」には多くの観光客が訪れ、賑わっている。

農業部門は稲作中心となっているものの、畜産では和島村の4戸の酪農経営も加入して、昭和39年に設立された「出雲崎酪農組合」が牛乳、乳製品の製造・販売を行っており、年間18億円を売り上げて地域の基幹産業となっている。特に、「良寛」にちなんで製品化している「良寛牛乳」は50年の歴史を持ち、県内全域に地域ブランドとして浸透している。

(1)産業構造(平成12年)

|

区分

|

総数

|

産業別分類

|

||

|

第一次産業

|

第二次産業

|

第三次産業

|

||

|

就業人口

|

2,541人

|

181人

|

1,210人

|

1,150人

|

|

構成比

|

100%

|

7.1%

|

47.6%

|

45.3%

|

(2)農業産出額(平成15年)

(単位:百万円)

|

農業産出額

|

米

|

畜産物

|

野菜類

|

豆類

|

いも類

|

その他

|

|

1,458

|

1,118

|

214

|

94

|

16

|

8

|

8

|

|

100%

|

76.7%

|

14.7%

|

6.4%

|

1.1%

|

0.5%

|

0.5%

|

(3)飼養戸数、頭数(平成16年)

(単位:戸数・戸、頭数・頭)

|

区 分

|

乳用牛

|

肉用牛

|

||

|

戸 数

|

頭 数

|

戸 数

|

頭 数

|

|

|

新潟県

|

408

|

13,315

|

437

|

16,069

|

|

和島村

|

4

|

213

|

1

|

58

|

2.経営・生産の内容

(1)労働力の構成

区 分 | 続柄 | 年齢 | 農業従事日数 | 年間 総労働時間 | 労賃単価 | 備 考 (作業分担等) | ||

うち畜産部門 | ||||||||

構成員 | 本人 | 41 | 364 | 364 | 3,877 | ― | ||

妻 | 35 | 364 | 364 | 2,502 | ― | |||

父 | 65 | - | - | - | ― | |||

母 | 63 | - | - | - | ― | |||

従業員 | 男性 | 70 | 150 | 150 | 890 | 1,000円/時 | ||

臨時雇 | のべ人日 人 | |||||||

労働力 合 計 | 3人 | 878日 | 878日 | 7,269 時間 | ||||

(2)収入等の状況

平成16年5月~平成17年4月

区 分 | 種 類 品目名 | 作付面積 飼養頭数 | 販売量 | 収 入 構成比 | |

農業生産部門収入 | 畜 産 | 生乳 | 経産牛52.7頭 | 477,182.9kg | 83.5% |

子牛・育成牛 | 29頭 | 5.7% | |||

堆肥 | 1.0% | ||||

耕種 | % | ||||

% | |||||

林産 | % | ||||

% | |||||

加工・販売 部門収入 | % | ||||

% | |||||

農 外 収 入 | 酪農組合報酬 | 9.8% | |||

% | |||||

合 計 | 100.0% | ||||

3.経営実績の特徴

1.牛群改良による高能力牛群の整備

栗林氏は、乳牛改良に非常に熱心に取り組んでおり、日本ホルスタイン登録協会が実施する牛群審査を毎年2回受検し、都府県で年間100頭余り認定される審査得点90点以上のエクセレント牛を3頭、輩出している。また、新潟県ホルスタイン共進会においても、平成2年、8年、10年、16年の4回、最高位となる農林水産大臣賞を受賞し、県内トップクラスの改良技術を有している。平成9年からは、体型と能力の調和がとれた乳牛改良を目指して牛群検定事業に参加すると共に、平成15年には大家畜畜産経営データベースに加入して、データを活用した能力向上に努め、検定成績での経産牛1頭当たり乳量は平成12年の8,651kgから13年9,235kg、14年9,636kg、15年9,308kg、16年10,330kgと確実にアップし経営の安定化につながっている。

2.健康な牛づくりの実践

健康な牛づくりは子牛の哺育段階からの飼養方法にあるとの実践経験から、カーフハッチの利用、パドックを利用した育成牛管理を行うと共に、育成子牛と肥育素牛は飼養体系を変更し、ミルクや粗飼料も異なるものを利用する等、きめ細かい管理体系を確立している。さらに、腹作りを重視した飼料給与体系を実践して来た結果、経産牛段階での廃用牛の発生は乳房炎による1頭のみと非常に少なくなっている。そのため、経産牛の更新に当たっては、牛群検定成績に基づいた個体能力に応じた処分牛の選定が可能となり、販売価格も比較的高い価格で販売されている。

3.生産コスト低減への取組み

地域の耕種農家組織である上桐生産組合が生産した飼料用稲ホールクロップサイレージ(6ha)を酪農組合の組合員6戸で利用しているものの、量的にはまだ少なく、購入飼料に依存した体系となっていることから、以下の経営努力によりコスト低減に努め、収益性の向上を図っている。

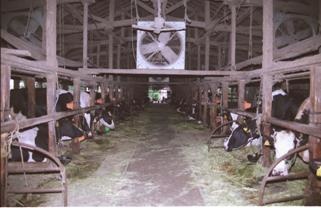

1)施設、機械投資を抑えた経営の実践

成牛舎は昭和49年に中古木材を利用して建設したもので30年を経過しているが、補修を行いながら長期に利用している。また、パイプラインミルカーやダンプは中古のものを導入し、フォークリフトとフロントローダーはアタッチメントを付け替えて1台で兼用利用する等、余計な機械、施設は保有しないことで、投資額の縮小、ランニングコストの圧縮を図っている。

(2)自家労力を活用した手作り施設の活用

廃品となったバルククーラーを改良して給水施設や細霧システム、さらにはカーフハッチ等を手作りする等、自家労力を最大限活用することにより投資額を抑えてコスト低減を図っている。

(3)飼料の共同購入

市販の配合飼料は時期により配合割合が変化することから、独自の指定配合を設計して2戸共同で購入している他、サプリメント飼料についても自家配合を行って コストの低減努力を行っている。

4.堆肥を活用した地域循環型農業への取組み

堆肥センターを核とした地域循環型農業の確立のため、酪農組合の組合長である父親と共に、地域と一体となった取り組みに参画し、成果を上げてきている。

(1)堆肥の有効活用の推進

環境保全対策として、昭和51年に地域の酪農組合で共同堆肥センターをいち早く建設し対応してきたが、その後の飼養規模拡大に伴い、平成11年には日処理能力6.5tの攪拌式発酵処理施設等一連の施設を、また、平成16年には製品保管施設を建設して環境保全面では万全の体制を整えている。

昭和51年当時は、水田単作地域という条件の中で、堆肥の地域内利用がなかなか進まなかったことから、野菜の生産地域である中魚沼郡の津南町農協と連携して地域間で堆肥の供給を行う体制を整え対処してきた。しかし、地域資源を地域内で有効利用することについて検討を始め、総合農協と連携して水田への施用、袋詰での販売を推進している。その結果、耕種農家側も栽培した米の有利販売を目的として、来年度の堆肥の水田施用面積は100haを予定するまで拡大して来ており、耕種組織と連携した体制が整ってきている。

(2)シュレッダーによる裁断紙のリサイクル利用

これまで焼却されて来たシュレッダーによる裁断紙を有効利用するため、公共機関と連携して収集体制を整え、子牛の敷料として有効利用し、堆肥として地域に還元している。

5.組織活動への積極的な参加

父は昭和57年より23年間にわたり、地域の出雲崎酪農組合の組合長として活躍しており、本人は出雲崎ホルスタイン改良同士会の会長として乳牛改良に積極的に取り組んでいる。毎年6月に、地域での共進会を継続して開催しているが、県内の若手酪農家にも参加を呼びかけることにより、改良の輪が広がりをみせ、他地域とも一体となった共進会に発展する等、乳牛改良の推進に尽力している。

6.地域ブランド牛乳の生産・販売への参画

酪農家ユニオンとして昭和39年に設立された地域の出雲崎酪農組合に参画しており、生産した生乳は地域ブランドの「良寛牛乳」として県内で消費されている他、産直品として総合生協に低温殺菌の「虹っ子牛乳」としても供給されている。

組合では、生乳の生産、処理(製造)、販売の一貫業務体制による直販方式により業績を上げており、地域の基幹産業に発展している。

4.経営の歩み

(1)経営・活動の推移

年 次 | 作目構成 | 頭(羽)数 | 経営および活動の推移 |

S32 S44 S47 S49 S51 S57 S63 H2 H4 H5 H9 H15 | 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 酪農 | 経産牛1頭 経産牛18頭 経産牛18頭 経産牛18頭 経産牛27頭 経産牛30頭 経産牛45頭 経産牛45頭 経産牛45頭 経産牛50頭 経産牛55頭 経産牛55頭 | 父が17歳で酪農経営を開始する。 畜産会の経営診断を受診する。 酪農経営管理に複式簿記を導入する。 部落内にあった牛舎を環境問題により、現在地に移転し、新築する。 牛舎建設に当たり、長岡市にあった少年院の木材を利用して、低コスト化を図る。 環境問題に対応して、和島酪農組合で堆肥センターを建設する。 堆肥の地域内利用が困難であったため、野菜産地である津南町農協への供給交渉を行い、地域間連携体制を確立する。 本人、高校を卒業して就農する。 それまでの、ビール粕を利用した飼料給与体系からの脱皮を図り、牛群改良に取り組む。 父が出雲崎酪農組合の組合長に就任し、現在まで組合長を勤める。 有限会社栗林牧場として法人化を図る。 第15回新潟県ホルスタイン共進会で農林水産大臣賞を初めて受賞(以降、平成8年、10年、16年の3回受賞する) 後継者育成資金を借入れ、成牛舎の増築、育成牛舎のフリーバーン化を図る。 本人結婚する。 牛群能力の向上を目指し、牛群検定に参加する。 乾乳牛舎を新築する。 |

(2)現在までの先駆・特徴的な取り組み

経営・活動の推移のなかで先駆的な取り組みや他の経営にも参考になる特徴的な取り組み等 | 取り組んだ動機、背景や取り組みの実施・実現にあたって工夫した点、外部から受けた支援等 |

1.牛群改良への取組み 牛群の改良はデータの取り方が重要であるという信念から、誤った方向に改良が進んだ場合にはデータを基にして方向を修正することで改良を進めて来ている。そのため、年2回の牛群審査は欠かさず受検し、牛群検定結果と併せて活用を図っている。その結果、県内での共進会では農林水産大臣賞を4回受賞し、エクセレントを3頭で獲得する等県内トップクラスの改良技術を有する酪農家として活躍している。 2.生産コスト低減への取組み 無駄な投資は行わないことを経営方針としており、利用できるものは最大限活用してコスト低減に結びつけている。また、カーフハッチや給水施設、細霧システム等を手作りすると共に、畜舎等の建物のメンテナンスをこまめに行って長期間利用している。さらに、飼料の共同購入等では地域の酪農家と連携した取組みを行っている。 3.地域循環型農業への取組み 地域内での堆肥の有効利用が困難であった昭和51年に、野菜産地である他の郡にある津南町農協への堆肥供給契約を結び、地域間で連携し た堆肥利用体制を構築している。その後、平成11年には日処理能力6.5tの堆肥センターを酪農組合で建設したことから、地域内での有効利用を検討し、総合農協を通じて水田への施用体制を整えており、耕種農家側も栽培した米を有利販売する目的から来年度は100haの水田への散布を予定するまで面積が拡大し、耕畜連携による地域循環型農業の確立に取り組んでいる。さらに、地域の公的機関で焼却処理されて来たシュレッダーによる裁断紙を子牛の敷料として利用する取組みを開始し、資源のリサイクルによる有効利用を図っている。 4.組織活動への積極的な参画と県内酪農家との連携強化 乳牛改良を通じて交流を深めている県内の酪農家や地域の酪農組合と連携して、地域主催のホルスタイン共進会を毎年開催しており、出品頭数も40頭程度に増加してきている。また、組織活動に積極的に参画し、講習会等を開催してレベルの向上を図っている。 5.地域ブランド牛乳販売への参画 地域の酪農組合に父が組合長として長年参画し、地域ブランドの牛乳・乳製品を県内の消費者に提供している。新製品の開発にも熱心に取り組んでおり、地域の基幹産業の一つとして業績を上げている。 | 1.体型、能力に優れた牛を高い価格で県外から購入すれば牛群のレベルが向上するが、一般牛の中から優れたものを見出して、自家育成による改良を図ることに夢をかけて来ている。その間、県内の先駆的な酪農家とのオープンな情報交流や育成技術等の交換を行い、知識・技術のレベルアップを図っている。それらの取組みは、現在も継続しており若手酪農家を取り込んだ改良を通じたつながりに発展してきている。 2.地域的に水田単作地帯であり、飼料畑の確保が難しい中での経営を余儀なくされて来たため、経営努力により生産コスト低減を図り、酪農経営を発展させてきている。 経営管理面では、昭和47年に複式簿記を取り入れ、63年には法人化に移行する等、県内では先駆的な取組みを行い経営改善を図っている。 3.昭和51年に地域の酪農組合で共同堆肥センターを建設したものの、飼養規模の拡大により、ふん尿処理が地域の酪農経営全体の大きな課題となっていた。 そのため、酪農組合の組合長である父の尽力により、平成11年に補助事業を活用した堆肥センターを建設し、環境問題をクリアしている。これまで、ふん尿処理に頭を悩ませて来た地域の酪農家にとって堆肥として有機質肥料を供給できる体制が整ったことで、経営改善や乳牛改良に対する意欲の向上が図られている。 4.地域の酪農経営が減少していることから、県内他地域の酪農家との連携による活性化を模索し、共進会を継続して実施することにより、オープンな情報交流 と全体のレベルアップを図りたいという考えで組織活動への積極的な取組みを行っている。 5.昭和39年に地域の酪農家により設立された出雲崎酪農組合が生産する「良寛牛乳」は長い歴史を持っており、地域ブランドとして県内に定着している。地産地消の観点からも原料乳の生産量向上を図りたいと考えている。 |

5.環境保全対策

(1)家畜排せつ物の処理・利用において特徴的な点

1.地域間連携による堆肥の有効活用体制の確立

環境問題により昭和49年に牛舎の移転を経験したことから、昭和51年に地域の和島酪農組合で共同堆肥センターをいち早く建設している。しかし、水稲単作地域で堆肥の地域内利用が困難であったことから、他の郡にある野菜生産地域の津南町農協に堆肥の売り込みを行い、地域間で連携して堆肥の有効利用体制を確立している。

2.地域一体となった環境対策の実施

平成11年には、所属する出雲崎酪農組合が事業主体となり、山村振興等農林漁業特別対策事業により攪拌式発酵処理施設(日処理能力6.5t)、副資材保管施設、堆肥袋詰機を、平成16年には畜産環境美化事業により堆肥製品保管施設を建設し万全の処理体制を整えている。

3.堆肥センターの適切な運営管理

出雲崎酪農組合の6戸の酪農経営で堆肥センターを管理しているが、全酪農家による月2回の定期的な掃除の実施と併せて、今後の日程等を検討するミィーティングを開催し、運営面での連携・調整を図っている。

4.地域内での堆肥利用の推進

従来の津南町農協への堆肥供給と共に、地域内での堆肥の有効活用を検討し、地元の「JA越後さんとう」を通じた袋詰堆肥の販売、水田への堆肥散布を始めている。本年は30ha程度の散布であるが、来年度は100haの水田に散布予定で今後一層の拡大が予想され、耕畜連携体制が整ってきている。

5.堆肥の個人販売を通じた地域内での融和

堆肥販売においては、農協を通じた販売の他、昔からの個人販売を大切にし、地域内での融和を図っている。個人販売に当たっては、堆肥代金として堆肥センターにダンプ1台(3m3)1,000円を支払い、販売額との差額は個人の収入としている。購入者の細かい要望を聞いて配達していることで地域内での融和が図られ、畜産に対する理解を得ている。

6.ふん尿混合処理の実施

酪農経営では尿処理が課題であるため、ふんとの混合処理を行って課題を解決している。そのための副資材については地域の材木店よりプレカットのおがくずを無償で収集している他、農協ライスセンターの籾殻を優先的に利用できる体制を整えて対処している。

7.シュレッダーによる裁断紙の敷料利用

地域の公共機関と連携して、これまで焼却処理されて来たシュレッダー裁断紙を収集して、子牛の敷料として有効活用し、堆肥化処理を行って地域に還元している。

(2)家畜排せつ物の処理・利用における課題

家畜排せつ物の処理・利用に関しては課題の解消が図られている。しかし、現在、堆肥の水田への散布を酪農組合が所有している自走式マニュアスプレッダにより酪農家が行っているが、今後、散布面積が拡大した場合の労力の確保や体制の再構築を酪農組合、JA等地域内で検討して行く必要がある。

(3)畜舎周辺の環境美化に関する取り組み

1.ごみ拾いの徹底

酪農経営が村内で4戸に減少し、畜舎周辺の住民との融和を図って行くことが大切であるという認識から、全員で畜舎周辺の徹底したごみ拾いを実施する慣習を整えている。

2.植樹、花による環境美化の取組み

畜舎や隣接した住宅の周辺は植樹や花の栽培、遊歩道の設置等を行い、日頃から管理を徹底することにより環境美化を図っている。

3.悪臭対策の実施

畜舎内から悪臭を出さないために、畜舎から排出される家畜ふんは毎日、堆肥センターに運搬している。また、畜舎内ではおがくず等の副資材を十分に利用して悪臭の発生を低減する努力を行っている。

6.地域農業や地域社会との協調・融和のための取り組み

1.地域や県内他地域の酪農経営との連携強化のための活動

本人は乳牛改良に熱心に取り組んでおり、自分の経営だけでなく、県内全体の乳牛のレベルアップのための活動に取り組んでいる。

(1)出雲崎ホルスタイン改良同士会活動

本人は出雲崎ホルスタイン改良同士会の会長を務め、子牛の哺育講習会や毛がり講習会等様々な活動を行っている。この同士会と出雲崎酪農組合では毎年交互に地域でのホルスタイン共進会を継続して開催しているが、共進会出品者として県内他地域の若手酪農家を取り込んで実施しており、技術・情報交流を通じた県全体の乳牛のレベルアップを目指している。

(2)新潟県ホルスタイン同友会活動

県内で乳牛改良に意欲を持っている酪農家の集まりとして新潟県ホルスタイン同友会を組織し、毎年、定期的に会合を持ち、牛の改良に関する情報交換や課題解決のための活動を行っている。

2.地域循環型農業への取組み

堆肥を利用した地域循環型農業への取組みに参画し、地域内での融和を図っている。

(1)シュレッダーによる裁断紙のリサイクル利用

これまで焼却されて来たシュレッダーによる裁断紙を有効利用するため、公共機関と連携して収集体制を整え、子牛の敷料として有効利用して堆肥として地域に還元している。

(2)堆肥販売を通じた周辺住民との協調・融和

堆肥センターで生産した堆肥は農協を通じて機械作業により水田に施用している他、昔から個人のつきあいで堆肥販売を行っている機械の利用できない少量の堆肥利用者を大切にして、地域内での協調・融和を図っている。特に、畜産農家戸数が減少していることから、周辺住民との日頃からの付き合いを重視した経営を行っている。

3.研修生の受け入れ等への取組み

父の時代から研修生の受け入れには積極的に対応し、農業大学校の学生の研修等に取組んで来ている。その結果、県内の畜産関係者に多くの人脈ができ、情報収集等に成果を上げている。

4.地域の子供、消費者の視察による酪農の理解促進活動

牧場スタンプラリーへの参加や地域の桐島小学校や高校生の視察研修の受け入れを行い、酪農への理解の促進に努めている。また、消費者に対しても、酪農組合を通じた総合生協との消費者交流での受け入れ等、要望があればいつでも受け入れられる体制を整えている。

7.今後の目指す方向性と課題

1.水田単作地域の中で、購入飼料に依存した経営形態となっていることが大きな課題であると認識しており、自給飼料の確保による自給率の向上を図りたいと考えている。

現在、地域の耕種農家組織が生産した飼料用稲ホールクロップサイレージを利用しているものの量的にはまだ少ない状況にある。

その中で、堆肥センターでの生産堆肥を施用する水田面積が拡大してきており、耕畜連携体制が整ってきているので、転作田を活用した飼料用稲ホールクロップサイレージの栽培面積拡大への取組み等を進め、自分の経営だけでなく地域全体の飼料自給率向上につなげて行きたいと考えている。

2.酪農経営規模については、今後、現状の経産牛50頭規模から70頭規模への拡大を図り、収益の一層の向上を目指している。法人経営のメリットを生かして、雇用労力を確保して対応すると共に、飼養方式についてもフリーバーン方式等の採用も検討して行きたいと考えている。

3.乳牛改良に当たっては、母牛の体型、能力を検討して輸入精液、国内精液を選別して利用し、記録・データに基づいた体型・能力の調和がとれた改良を進めて行く方針を立てている。

4.飼養管理面においては、ルーメンの恒常性に重点を置いた管理に努め、消化器の健康保持が第一と考えている。乳牛の健康を確保した中で、繁殖成績の向上につなげて、生乳生産効率の向上、収益性の向上を図りたいと考えている。