肉用牛 肥育経営 菅原 健一

1.地域の概況

[位置]

村上市は新潟県の北部岩船郡のほぼ中央にある。緯度は、北緯38°11′から38°21′東経139°25′から130°40′にあり、東西23km、南北21km、周囲93.9kmで総面積142.12k㎡を有し人口は31,758人である。

[立地条件]

西は日本海、東は越後山脈を背にして山形県に接する中山間地であり、気候は年間の平均気温は12.5℃、月平均降水量は163mmで年間降水量は1960mm余りである。

[土地面積・畜産の状況]

農家戸数は843戸、農家人口は2,810人で経営耕地面積は1,015.6haであり内水田は847.3ha、畑144.8haである。畜産は、黒毛和種肥育牛農家が24戸、養豚農家4戸、採卵農家4戸で飼養頭羽数は肥育牛420頭、豚310頭、採卵鶏236千羽である。

[地域産業]

産業は、農水産業に温泉地を中心とする観光業や堆朱等の伝統工芸品がある。農業はコシヒカリを主体とする稲作が基幹的作物として、他に路地メロン、ネギなどがある。お茶は産業としての北限にあり村上茶として生産されている。肉用牛は村上牛として主要生産物である農業粗生産額は、2,655百万円でこの内米は1,160百万円、次いで畜産は1,032百万円、野菜は345百万円、工芸作物87百万円などである。

2.経営管理技術や特色ある取り組み

1.村上牛と岩船米の複合農業の確立

昭和48年水稲210aの複合部門で行っていた、小規模酪農に換え当時主産地化を目指していた、和牛肥育20頭を導入して経営を開始し、昭和62年には40頭に増頭した。この間に結婚、両親も健康だったので妻は主に農外に従事していた。平成元年に親戚が離農し水田230aを引き受けて耕作するに至り、妻と二人で複合農業の専業経営を目指し平成3年に実現した。平成14年には55頭にして今に至っている。時々の経営規模は自分のサイズに適合させて、高品質の「村上牛」と魚沼米に次ぐ銘柄「岩船米」を生産している。また、食肉関係組織、農協系統組織が取り組んでいるトレーサビリティーに積極的に対処して、食の安全を提供できる農畜産物生産に努めている。

2.銘柄牛「村上牛」の立上げ

肥育経営開始当初は、家畜商取引が主で10年間続いたが、この間は充分な経営成果が出せなかった。原因は自分達の出荷する肉牛の品質を知らなかったことにあった。 改善して行くには枝肉を見るしかない事を理解し、自身が当時組合長を務める村上市和牛振興組合と農協系統が話し合い、昭和62年に東京食肉市場に出荷を開始した。

その後、販売メリットを得るには、質・量と銘柄化が求められ、村上市和牛振興組合が中心となり、郡内6農協、6市町村と県経済連で村上牛生産協議会を組織して、銘柄「村上牛」を立ち上げ平成元年から出荷を開始した。平成6年に組合長を辞任後も後任者を支援しながら、自らも範となる肉牛の生産に全力投球してきた。

3.枝肉格付4等級以上率90%以上の村上牛を生産

技術研修、先進地視察等を積極的に行い、日々研鑽を積み牛仲間と切磋琢磨して高品質枝肉生産に努めてきた結果、枝肉格付4等級以上率10~13年の平均は90.5%

今期は94.7%と高い成績を続けて販売額も増加し高い所得を確保している。

この高品質枝肉生産と高い所得を上げている裏には、日々次のような努力をしている。

(1)肉質向上の一要素である素牛導入には妥協せず過去の枝肉データを分析した上で上場子牛の分析を行い、資質、発育を厳しく見つめる優れた選定眼を持っている。

(2)導入後は温度や湿度の牛舎環境を整えて、飼料の食べ方を日々観察して、怠ることなくきめ細な飼養管理を行い変化があれば速やかに夫々対応している。

(3)素牛導入後2~3回の削蹄を行い肥育牛の体型保持とストレス軽減に努めている。

(4)定時の飼料給与と給与後2時間ほどの安静時間を保つ。

(5)高温多湿の厳しい夏季間は、牛舎の開放と西日の直射を防止するために遮光網を使い暑熱対策を行う。冬季間は、その枠に強い西風を防ぐ防風壁を取り付ける。

(6)ドラム缶を活用した手作りの飼槽で個体毎に飼料給与の加減をしている。

(7)日常の記録・記帳を行ってデータ整理・経営分析を基に経費節減に努めている。

4.地域活動をとおして村上牛の消費拡大とPR

(1)地域の肉用牛仲間、果樹園芸農家、温泉旅館、酒の蔵元、農協、市が一体となり平成4年より新潟市で村上牛フェスティバルを開催して、有料で参加者に料理を提供して消費者交流を行い村上牛を始め村上市の特産物のPR活動を実施している。

(2)村上市和牛振興組合が所属する農業協同組合、温泉旅館、レストラン、割烹・料理店、食肉業者、が「村上牛友の会」を組織して、観光旅館・レストラン・割烹・料理店で村上牛をメニュー化して訪れる客に提供し、地産地消を進めている。

5.環境保全型・循環型農業の推進

牛の糞尿は、土地還元を基本にして、堆肥舎で堆肥化処理を行い自家利用と近隣耕種農家との稲ワラ交換や無償提供を行い無駄なく土地還元されている。自家利用堆肥は水田と葉タバコに施用し水田には施用後の発酵を防止するため、簡易堆肥舎で1年間寝かせてたものを施用して一等米比率100%と良質なコシヒカリ「岩船米」を生産した。葉タバコ畑は地力維持のため施用している。

耕種農家への堆肥提供は、生堆肥を農家が所有する堆肥舎に搬入し、搬入後は受入れ農家が堆肥化処理をして、水田や蔬菜畑、葉タバコ畑に施用する。

堆肥を使って生産した米は、使わなかった米より一等米比率で10%を超える差があり堆肥施用効果が見られる。肉用牛の堆肥を供給し米の品質を高め、水田から稲ワラを収集して粗飼料費の低減を図り、環境保全型、循環型農業を実践している。

3.経営・活動の内容

(1)労働力の構成

平成14年12月現在

区 分 | 続柄 | 年齢 | 農業従事日数 | 年 間 総労働時間 | 労賃単価 | 備 考 (作業分担等) | |

うち畜産部門 | |||||||

本人 | 53 | 350 | 350 | 3,000 | 1,350 | 全般 | |

妻 | 50 | 320 | 320 | 1,950 | 1,350 | 全般(肉用牛は飼料給与) | |

家 族 | 次女 | 22 | 0 | 0 | 農外 | ||

三女 | 20 | 0 | 0 | 学生 | |||

母 | 72 | 0 | 0 | ||||

常 雇 | |||||||

臨時雇 | のべ人日 人 | ||||||

労働力 合 計 | 2人 | 67 0日 | 670日 | 4,950 時間 | |||

(2)収入等の状況

平成14年1月~平成14年12月

区 分 | 種 類 品目名 | 作付面積 飼養頭数 | 販売量 | 販売額・ | 収 入 構成比 | |

農業生産部門収入 | 畜 産 | 和牛肥育 | 55頭 | 38頭 | 38,379,000円 | 76.0% |

肥育牛助成金等 | 4,585,000円 | 9.1% | ||||

円 | % | |||||

円 | % | |||||

耕種 | 水稲 | 244a | 12,660kg | 4,945,000円 | 9.8% | |

転作大豆 | 165a | 生産集団に委託栽培 | 921,000円 | 1.8% | ||

葉タバコ | 24a | 574kg | 1,137,000円 | 2.3% | ||

林産 | 円 | % | ||||

円 | % | |||||

加工・販売 部門収入 | 円 | % | ||||

円 | % | |||||

円 | % | |||||

円 | % | |||||

農 外 収 入 | 集落組合長費用弁償 | 515,000円 | 1.0% | |||

円 | % | |||||

合 計 | 50,482,000円 | 100% | ||||

(3)土地所有と利用状況

区 分 | 実 面 積 | 備 考 | ||||

うち借地 | うち畜産利用地面積 | |||||

個 別 利 用 地 | 耕地 | 田 | 420a | 220a | 0a | |

畑 | 65a | 45a | 0a | |||

樹園地 | a | a | a | |||

計 | 485a | 265a | 0a | |||

耕地以外 | 牧草地 | a | a | a | ||

野草地 | a | a | a | |||

a | a | a | ||||

計 | a | a | a | |||

畜舎・運動場 | 15a | 5a | 15a | |||

その他 | 山 林 | 10a | a | 0a | ||

原 野 | 10a | a | 0a | |||

計 | 20a | a | 0a | |||

共同利用地 | a | a | a | 利用戸数: | ||

(4)家畜の飼養状況

単位:頭(羽)

|

品 種

区 分

|

黒毛和種

肥 育 牛

|

|

|

期 首

|

58

|

|

|

期 末

|

54

|

|

|

平 均

|

54,6

|

|

|

年 間 出 荷

頭(羽)数

|

38

|

|

(5)施設等の所有・利用状況

種 類 | 構 造 資 材 形式能力 | 棟 数 面積数量 台 数 | 取 得 | 所 有 区 分 | 備 考 (利用状況等) | ||

年 | 金額(円) | ||||||

畜 舎 | 1肥育牛舎 2肥育牛舎 3肥育牛舎 4肥育牛舎 5肥育牛舎 | 木造トタン 〃 〃 〃 〃 | 104.25㎡ 103㎡ 125.3㎡ 99㎡ 99.2㎡ | S49 55 62 52 H11 | 3,500,000 3,200,000 2,800,000 1,687,000 | 個 人 〃 〃 賃 借 個 人 | 借料年100千円 |

施 設 | 1堆肥舎 2堆肥舎 3堆肥舎 5堆肥舎 簡易堆肥舎 簡易堆肥舎 簡易堆肥舎 換気扇 換気扇 | 牛舎付属 牛舎付属 牛舎付属 牛舎付属 木造トタン 〃 〃 インバータ付 | 24.75㎡ 33.0㎡ 29.7㎡ 15.8㎡ 49.5㎡ 57,75㎡ 57,75㎡ 8台 4台 | S49 55 62 H11 S60 60 60 9 12 | 牛舎費含む 〃 〃 〃 400,000 750,000 294,000 | 個 人 〃 〃 〃 〃 耕種農家 の所有 個 人 〃 | 稲ワラ交換及び 無償提供 |

機 械 | 配合機 ヘイベーラ ヘイメーカ ミニローダ 軽トラック ダンプカー トラクタ 自走式マニュアスプレッダ | 500kg 25㏋ 660kg 2t 34㏋ | 1基 1台 1台 1台 1台中古品 1台中古品 1台 1式 | H 2 1 1 3 8 13 S61 H 3 | 553,000 850,000 320,000 1,339,000 260,000 315,000 2,900,000 | 個 人 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 自家配合用 水田借地農家から無償借入 |

(6)経営の推移

年 次 | 作目構成 | 頭(羽)数 | 経営および活動の推移 |

S43年 48年 55年 59年 62年 H 1年 3年 6年 8年 10年 11年 12年 13年 | 水稲210a 210a 210a 210a 210a 440a 440a 440a 440a 420a 420a 420a 420a | 乳牛1頭 肥育牛20頭 25頭 35頭 40頭 45頭 45頭 45頭 45頭 45頭 55頭 55頭 55頭 | 県立興農館高校卒業し農業に従事、複合経営に酪農を取り入れる この間乳牛を1~4頭にした。 酪農経営を中止して近代化資金の融資を受け肥育舎を建設し和牛肥育経営に転換した。 牛舎を建設して規模拡大する。 農協青年部稲作部長を務める。肥育牛を東京食肉市場に出荷開始する。 牛舎を建設して規模拡大する。村上市和牛振興組合長に就任し、村上牛の産地化、銘柄化に務める。 「村上牛」銘柄の確立 新潟県枝肉共進会最優秀賞を受賞する。 妻と専業農業を開始 村上市和牛振興組合長を辞任して、以降は後継者を支援協力 新潟県畜産経営表彰会優秀賞を受賞する。 水田の圃場整備がなされる。 牛舎を建設して規模拡大する。 地区集落の農家組合長に就任し、水田の30%が転作実施される事から、転作作物として大豆のブロックローテーションによる栽培基盤作りと実行に尽力して来ている。 9月のBSEの発生によって枝肉価格急落が続いた中にあっても、高い生産技術を持って飼養管理を行い収益性の高い経営を続けて今日に至っている。 |

(7)自給飼料の生産と利用状況

使用 区分 | 飼料の 作付体系 | 地目 | 面 積(a) | 所有 区分 | 総収量 (t) | 10a当たり 年間収量 (t) | 主 な 利用形態 (採草の場合) | |

実面積 | のべ 面積 | |||||||

(記入例) 採草 採草 | スーダングラス イタリアンライグラス | 畑 畑 | 600a 500a | 1,200a 1,000a | 自己 借地 | 840t 500t | 7t 5t | 1番草:乾草 2番草:乾草 1番草:サイレージ 2番草:サイレージ |

計 | ||||||||

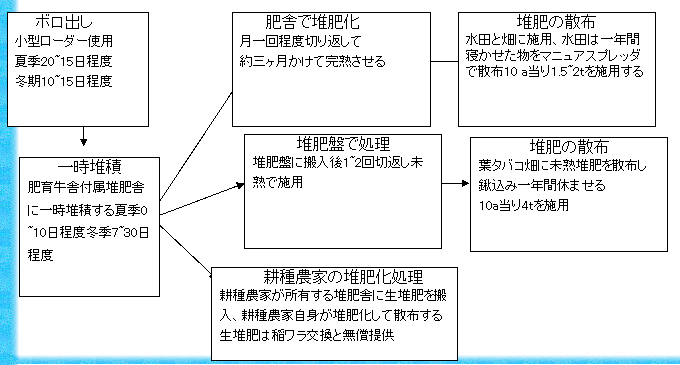

4.家畜排せつ物処理・利用方法と環境保全対策

(1)家畜排せつ物の処理方法

混合処理

処理方式・関連施設等について記述。

肥育舎では、夏季間は20~25日、冬季間は10~15日間隔で、小型ローダーを用いてボロ出しを行い肥育舎に付属する堆肥舎に搬入して一時的に堆積する。堆積した生堆肥は、夏季間は10日以内に冬期間は30日以内にダンプカーで堆肥舎に移して堆肥化処理を行う。

堆肥舎では月1回の間隔で切り返しを行い3回程切返して完熟させて、野菜畑、水田に施用するが、水田には施用後の地中での発酵を防ぐために、堆肥舎で一年間寝かせた物をマニュアスプレッダで散布する。

また、一部は堆積舎から葉タバコ畑に設置している堆肥盤に運び1~2回切返しを行って、圃場に鍬込み一年間は休作する。また、近くの耕種農家が設置している簡易堆肥舎に持ち込み堆肥処理を行うが、持ち込んだ後の堆肥化処理は受け入れ農家が行い、受け入れ農家自ら水田、畑に散布する。供給する未熟堆肥は一部稲ワラの交換があり一部は無償提供もある。生産する堆肥は全量土地に還元されるし、糞尿または、堆肥処理による苦情は出ていない。

(2)家畜排せつ物の利活用

①固形分

|

内 容

|

割合(%)

|

品質等(堆肥化に要する期間等)

|

|

販 売

|

|

|

|

交 換

|

30%

|

水稲・畑作農家の堆肥舎に搬入し耕種農家が堆肥処理

|

|

無償譲渡

|

30%

|

〃

|

|

自家利用

|

40%

|

ボロ出しから堆肥化まで凡そ100日、水田には1年後施用

|

|

そ の 他

|

|

|

(4)評価と課題

①処理・利活用に関する評価

家畜糞尿は土地還元が基本であり、自身の堆肥舎や堆肥盤で処理を行っている他に耕種農家が設置している堆肥舎に生堆肥を持ち込み、受入した農家が堆肥処理を行っている。処理した堆肥は、水田と蔬菜畑及び葉タバコに施用して、米の品質向上等に一等米比率100%を確保するなど効果を挙げている。また、提供した堆肥のうち半分は稲ワラとの交換で半分は無償である。

堆肥は無駄なく利用されているし、現在公害問題は無く環境型、循環型農業を成立させていることは評価される。

②課 題

一部に堆肥盤による処理があるが、堆肥の有効利用の観点から簡易堆肥舎を増設して完熟処理を行うよう望む。

(5)畜舎周辺の環境美化に関する取り組み

牛舎は集落の南100m程離れ、バイパスからは30m程離れていることから公害問題は出ていないが、次のことに気を配っている。

1.牛舎や堆肥舎から出る臭いを防ぐために肥育舎にある付属の堆肥舎(一時体積場)では長期間堆積せず、切返しはしないし搬出も気候や風向きを見て実施する。

2.堆肥舎は目隠しされた林の中及び圃場に設置し、かつ、コンクリートの囲いやシートで被い廃汁が出ないようにしている。

3.牛舎の周囲は常に整理整頓に心がけていることと、集落、道路側には花畑や野菜畑を作って景観に努めている。

4.牛舎、堆肥舎は共済組合と一緒になって牛舎消毒や自信で殺虫剤を使用し蝿、蚊等の駆除を行っている。

5.後継者確保・人材育成等と経営の継続性に関する取り組み

現在2人の娘がいるが、夫々の道に進学・就職していることもあって、子供達が直接的に後継者となることは期待薄であるが、農場を継承してくれる者を見え出せれば、自分の経営生産技術のノウハウを伝えながら肉用牛経営を含めた地域農業を継続的に安定させて行きたい。

6.地域農業や地域社会との協調・融和についての活動内容

・地域の農業・畜産の仲間との共存のための青年農業活動

村上市和牛振興組合及び村上牛生産協議会のメンバーとして、共進会、共励会等通して飼養技術交換会を行って、肉牛仲間や若手経営者の育成に努めて入る。

・地域循環型農業の確立(耕種農家との結びつき)

自身の堆肥舎で堆肥処理の他2戸の耕種農家が設置している簡易堆肥舎に稲ワラ交換や無償で生堆肥を提供する。受け手の耕種農家が切り返しを行って堆肥をつくって、水田と畑に施用して「岩船米」の銘柄推進と環境型農業を実践して来ている。

・遊休地の利用(転作田の有効活用)

地域集落の農家組合長として、30%もの転作が実行される水田に転作作物である大豆と水稲をブロック化して年毎にローテーションで転作の基盤作りと実行に務めて来ている。

・地域活性化の活動(消費者交流・イベント等)

村上市の産業振興と観光振興を目的として、肉用牛仲間と在住する酒造りの蔵元、旅館、レストラン及び温泉旅館、農業協同組合、村上市が協議会を組織して、新潟市で消費者500名余りを集めてイベント「村上牛フェスティバル」を開催して消費者交流を行っている。

・地産地消への取り組み(販売活動等)

所属する村上市和牛振興組合と農業協同組合、温泉旅館、市内旅館、レストラン割烹、食肉店で「村上牛友の会」を作って村上牛をメニュー化してお客に提供し地元消費活動の推進を図っている。また、年に数回成果を持ち寄り検討会開催して、次の企画を立てるなど実施している。

・地域のリーダーとしての担い手育成(指導農業士としての活動、新規就農希望者の研修受入れ等)

指導農業士として、農業大学校の学生や農業後継者の研修場所として門戸を開き農業改良普及センターと一体となって、担い手の育成に努力している。

7.今後の目指す方向性と課題

(経営者自身の考える事項)

自己の農業経営は、水稲及び畑作と和牛肥育の複合経営を安定的に発展させて行くが、これからの農業は環境に優しく、農畜産物は安全・安心の信頼を得て行くことが経営継続の絶対要件であり、これに努力していく。

この中で和牛肥育部門は、枝肉の共進会・共励会、経営生産技術検討会等を通じて、グループ員が互いに持つ諸技術と工夫を出し合いながら切磋琢磨し、より品質と収益性の高い村上牛の生産を目指して行く。

耕種部門は、肉用牛から生産される糞尿堆肥を水田・畑に土地還元、水田からは粗飼料となる稲ワラを収集し循環型・環境保全型農業を進めて、美味しい岩船米と美味しい蔬菜を生産して、地域一体となって消費者に見える安全・安心の米・蔬菜・牛肉を消費者に提供していく。

≪審査委員会の評価≫

この経営は、中山間地で水稲が中心の農業地域の中で、和牛肥育を取入れて自身に適合したサイズと地域のサイズにマッチさせた環境保全型、循環型の耕畜連携の複合経営である。肉用牛、水稲とも継続的に高品質の農生産物を生産して高い所得を上げて行ける安定した経営である。また、村上牛生産協議会のリーダーとして村上牛のブランド推進と消費拡大に努めるとともに、地元集落の農家組合長を引き受けて難しい水田転作の取り纏めに尽力している。更には、自らも研鑽を積み技術と知識を高めながら、仲間作りや若手経営者の良きアドバイザーとして地域農業の貢献度は非常に高いものがある。