酪農部門 阿部 武雄

1.経営管理技術と特色ある取組み

(1)飼養管理の効率化、省力化のための施設・機械整備の取り組み

本人が眼病を患い平成4年より視力が低下し始め、ほとんど視力のない状態になったため妻への労働過重が顕著になって来た。そこで、牛舎内の日常管理作業だけでも本人が出来るように、効率的な体系を検討し、数年にわたり導入機械に慣れながら施設整備に取り組んで来た。搾乳作業においては、ミルカーユニットが重く女性にも重労働となるため、ユニット搬送レールを設置し、懸架式パイプラインミルカーと自動離脱装置を利用した後搾り方式の導入により搾乳作業の軽減と効率化を図り、現在、県内の酪農家に普及している技術となっている。また、飼料給与面等においては自走式コンプリートフィーダー、細霧システムの導入により、飼料給与労働の軽減と乳量、乳成分の安定化を図っている。

(2)良質堆肥生産と販売への取り組み

環境保全対策として良質堆肥の生産を行うため、電柱やパイプハウスを利用した堆肥舎を建設し、低コストでの堆肥生産に努めている。また、堆肥販売に当たりPR用新聞折込チラシを作成して近隣に配布し、PR活動に努めている。

(3)河川敷を利用したロールベール・ラップサイレージ体系による共同牧草生産

未利用となっていた河川敷を借地し、4戸で草地組合を設立して共同機械導入、共同作業の実施により 低コストでの牧草生産を行っている。作業面では、自家生産堆肥の追肥利用と適期作業の実施により年 間4回の刈取りを行い、本年は春先の低温により牧草の伸びが悪くやや収量が低下したが、例年は10a 当たり5~6tの生草収量を上げている。また、生産費は乾物1kg当たり10.98円と低コストで生産され、 経営面で大きく貢献している。

(4)経営管理への取り組み

施設整備や機械の導入に当たっては多額の新規投資を伴うため、数年に投資を分散させ、出来るだけ 自己資金で対応し、新規新規投資が将来的に大きな負担とならないよう努めて来ている。また、コンピュ ータを利用した経営管理を妻が担当して行い、本人が目に障害を持ちながら、夫婦二人の協力体制のも とで自己資本比率90.7%(期末時)という安定した酪農経営を確立している。

2.経営の概要と実績

(1)労働力の構成

区 分 | 続 柄 | 年 齢 | 農業従事日数 | 年 間 総労働時間 | 備 考 | |

うち畜産部門 | (作業分担等) | |||||

家 族 | 本 人 | 47 | 346 | 346 | 3,507.0 | 搾乳、哺乳、人工授精 |

妻 | 43 | 346 | 346 | 4,173.5 | 飼料給与、飼料生産 | |

臨時雇 | のべ人日 120人・日 | 120人・日 | 主な作業内容 搾乳、飼料給与、 飼料運搬 | |||

労働力 計 | 2 人 | 812 日 | 812 日 | 労賃単価 1,400円 | ||

(2)収入等の状況

区 分 | 種 類 品目名 | 作付面積 飼養頭数 | 販売量 | 販売額 収入額 | 収 入 構成比 | 概ねの 所得率 | |

農 業 収 入 | 畜 産 | 生乳 | 経産牛45.1頭 | 366,331㎏ | 38,974,303円 | 87.7% | % |

子牛 | 42頭 | 2,209,700 | 5.0 | 畜産23.6 | |||

堆肥 | 431,400 | 1.0 | |||||

耕 種 | 水稲 | 165a | 9,405㎏ | 2,821,500 | 6.3 | 50.0 | |

農 外 収 入 | |||||||

合計 | 44,436,903 | 100.0 | 25.3 | ||||

(3)土地所有と利用状況

単位:アール

|

区 分

|

実 面 積

|

畜産利用地

|

備 考

|

|||

|

|

うち借地

|

面 積

|

||||

|

個

別

利

用

地

|

耕

地

|

田

|

189

|

0

|

0

|

|

|

畑

|

|

|

|

|

||

|

樹園地

|

|

|

|

|

||

|

計

|

|

|

|

|

||

|

耕

地

以

外

|

牧草地

|

290

|

290

|

290

|

混播牧草

|

|

|

野草地

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

計

|

|

|

|

|

||

|

畜舎・運動場

|

20

|

0

|

20

|

|

||

|

そ

の

他

|

山 林

|

205

|

0

|

0

|

|

|

|

原 野

|

|

|

|

|

||

|

計

|

|

|

|

|

||

|

共同利用地

|

138

|

138

|

138

|

|

||

(4)家畜の飼養・出荷状況

単位:頭

|

品 種

区 分

|

ホルスタイン

経産牛

|

ホルスタイン

未経産牛

|

ホルスタイン

子牛

|

交雑種

子牛

|

|

|

期 首

|

43

|

2

|

0

|

4

|

|

|

期 末

|

46

|

2

|

3

|

2

|

|

|

平 均

|

45.1

|

1.4

|

―

|

―

|

|

|

年間出荷

頭 数

|

4

|

0

|

17

|

25

|

|

(5)施設等の所有・利用状況

種 類 | 構 造 資 材 形式能力 | 棟 数 面積数量 台 数 | 取 得 | 所 有 区 分 | 備 考 (利用状況等) | ||

年 | 金額(円) | ||||||

畜 舎 | 乳牛舎 乳牛舎 ハウス牛舎(堆肥舎含む) | 木造 木造 パイプハウス | 1棟528㎡ 1棟 2棟79㎡ | S53 S46 H5 | 15,635,500 1,500,000 3,783,483 | 個人 〃 〃 | |

施 設 | 堆肥舎 堆肥舎 堆肥舎(増築) 乾草舎 格納庫 | 木造 木造 木造 木造 木造 | 1棟33㎡ 1棟109㎡ 1棟79㎡ 1棟 1棟 | S53 H9 H12 S57 S63 | 1,500,000 4,358,160 2,684,963 1,500,000 1,894,100 | 個人 〃 〃 〃 〃 | |

機 械 | パイプラインミルカー バルククーラー 細霧システム 飼料攪拌機 コンプリートフィーダー フォークリフト バーンクリーナー 大型換気扇 ホイルローダー トラクター トラクター モアー ジャイロテッダー ヘイメーカー ヘイベーラー ライムソワー ブロワー ロールベーラ・ベールラッパ・グリッパ ベールラッパ モアー ロールベーラー ダンプ 軽トラック | 一式 1,300㍑ 一式 自走式 一式 | ユニット6台 1台 1台 1台 1台 3台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 各1台 1台 1台 1台 1台 1台 | H12 H12 H12 S53 H6 H13 S53 H1 H9 H1 H4 S58 S58 S63 S61 H2 H9 H6 H8 H9 H8 H1 H11 | 2,100,000 262,500 900,000 189,000 3,193,000 580,000 1,575,000 298,500 4,400,000 3,656,500 1,750,000 600,000 100,000 425,000 2,100,000 247,200 898,287 751,900 93,400 179,500 175,000 1,750,000 1,003,115 | リース 個人 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 共同 〃 〃 〃 個人 〃 | 中古 中古 中古 3人 3人 4人 4人 |

(6)経営の推移

年 次 | 作目構成 | 頭(羽)数 | 経営および活動の推移 |

S36 S46 S48 S53 S54 S57 S58 H1 H4 H5 H6 H8 H9 H11 H12 | 水稲・酪農 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 3頭 8頭 8頭 25頭 25頭 25頭 25頭 25頭 25頭 30頭 35頭 38頭 40頭 43頭 42頭 | 祖父が経産牛3頭から酪農経営を開始する 父が12頭収容牛舎を新築し、経産牛8頭規模となる 本人、県立興農館高校を卒業し、サラリーマンとして勤務する 30頭収容牛舎を新築し、本人が就農する 河川敷草地組合を設立し、牧草栽培を開始する 本人結婚 妻が看護婦を退職し、就農する 父が地域の酪農組合長となり、労力不足によりトウモロコシ栽培を中止する 本人の視力が低下し始める ハウス牛舎建設 牛舎の内部改造により、33頭収容牛舎とする 牛舎の内部改造により、36頭収容牛舎とする 後搾り方式のパイプラインミルカー、コンプリートフィーダー、ロールベーラーを導入し、省力化を図る ロールベーラー、ベールラッパを共同で導入 堆肥舎を建設し、ホイルローダを導入して堆肥生産、販売への取り組みを開始する 育成牛は販売、買取方式とし、育成牛舎を乾乳牛舎として利用し、省力化を図る 堆肥舎の増築、細霧システムの導入を行う 現在に至る |

(7)自給飼料の生産と利用状況

区 分 | ほ場 番号 | 地 目 | 面 積 (a) | 所有 区分 | 飼料作物 の作付体系 | 10a当たり 収量(㎏) | 総収量(t) | 主 な 利用形態 |

混播牧草 〃 | 1 2 | 河川敷 〃 | 290 138 | 借地 〃 | 4回刈 〃 | 4,610 | 197.3 | ラップ サイレージ |

3.家畜排せつ物の利活用と環境保全対策

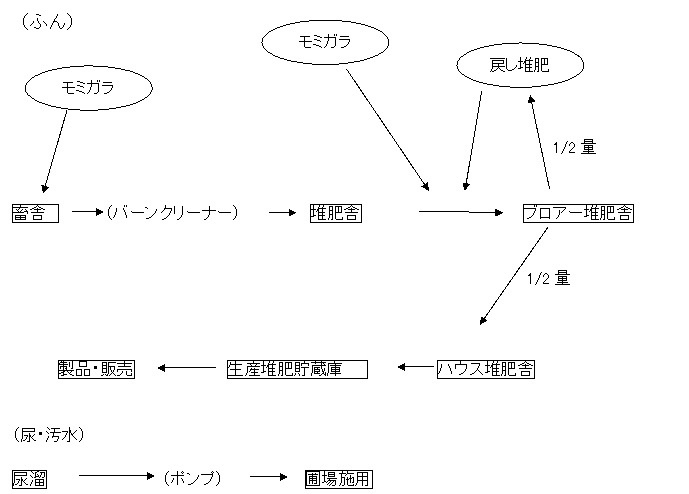

(1)家畜排せつ物の処理方法

(2)家畜排せつ物の利活用

[1]固形分

内 容 | 割合(%) | 品質等(堆肥化に要する期間等) |

販 売 | 50 | 水分70%程度の完熟堆肥で販売:5,000円/ダンプ1台 |

交 換 | ||

無償譲渡 | ||

自家利用 | 50 | 3~4ヵ月で堆肥化、販売分も同様 |

そ の 他 |

[2]液体分

内 容 | 割合(%) | 浄化の程度等 |

土地還元 | 100 | 圃場へ追肥として施用 |

放 流 | ||

洗 浄 水 | ||

そ の 他 |

(3)評価と課題

①処理・利活用に関する評価

堆肥化処理はブロアー使用の強制発酵と切返し方式による一般的な処理方式を採用し、電柱やパイプハウスを利用して低コストの堆肥舎を建設し、モミガラと残飼を副資材として3~4ヵ月で堆肥化している。生産された堆肥の半量は草地の追肥等として自家利用し、残りの半量を近隣の野菜農家、ハウス農家に販売している。販売価格は2tダンプ1台(約3㎥)で5,000円(自家引取の場合1,000引き)の他、少量希望の方には好きなだけ袋に詰めて1袋200円で販売している。販売開始当初は堆肥PR用看板の設置や堆肥PR用チラシを新聞に折り込んで積極的に販売活動に努めている。その結果、水分70%程度の堆肥で、細かく扱いやすく、オガクズも使用していないことから毎年利用してくれる固定客が増加し、徐々に評価が高まっている。

②課 題

冬期間は堆肥の水分調整が難しく、モミガラを大量に使用するためその確保が難点となっている。また、地域の水田が圃場整備を終了したので、堆肥の水田への利用促進について地域の酪農家と協力して水稲農家への働きかけを行いたいと考えている。

(4)その他

畜舎は集落のはずれに位置しているが、隣地に住宅があるので畜舎周辺の整備には十分配慮 している。また、堆肥舎、尿溜からのハエの発生予防と畜舎消毒に努めると共に住宅側には花を 植え、環境美化を図っている。

4.地域農業や地域社会との協調・融和についての活動内容

未利用の河川敷を利用するため、地域の酪農家4戸で加治川草地組合を設立し、作業機の共同導 入、共同利用及び共同作業を実施し連携強化を図っている。また、地産地消の観点から、安全で美味し い野菜を食べたいという消費者のニーズが高まって来ていることから、地域の野菜農家も堆肥を利用し た土作りを行い、品質の高い安全な野菜を供給しなければならないとの認識を持っている。そのため、 良質堆肥の供給元としていつでも品質の一定した堆肥を供給できるよう地域との協調を図り、貢献でき るよう努力している。

5.後継者確保・人材育成等と経営の継続性に関する取り組み

本人は47歳とまだ若いが、視力低下により外作業や車の運転が出来ないため、妻の実家の父親を 臨時雇用して、運搬作業等を不定期に依頼しているものの、長男や中学生の長女、次女が酪農の手伝 いをしてくれるようになり、徐々に負担が軽減されて来ている。将来的に後継者として就農してくれるよう、収益性の高い安定した酪農経営を確立するよう努めている。

6.今後の目指す方向と課題

酪農経営における飼養関連機械や自給飼料生産用の作業機についてはほぼ投資が終了し、一定の 管理体系が出来たことから、今後は産乳量と繁殖成績の一層の向上による牛群のレベルアップを目指 している。そのため、牛がストレスなく能力を十分に発揮できる飼養環境を整備するため、当面、乾乳舎 の整備等を検討している。また、生産堆肥の販路拡大を図るため、周年で安定した堆肥を生産するため のシステムを確立し、環境保全への対応を万全なものとしたいと考えている。